鈴鹿墨

日本で唯一の墨の伝統工芸品

志摩時間 2025年春号より

日本で唯一、墨の伝統工芸品(経済産業省)として指定されている「鈴鹿墨」。発祥は延暦(えんりゃく)年間(782年〜806年)で、鈴鹿には墨の原料となる松の木が豊富に自生していたこと、伊勢湾にある白子(しろこ)の港から東西への航路と、京都や奈良への陸路が整備され、さらに奈良へ墨職人が派遣されていたことなど様々な条件が整い発展していきました。

江戸時代になると寺子屋の普及により墨の需要が高まり、紀州藩であった白子や寺家(じけ)では紀州候の保護のもと鈴鹿墨の生産が盛んに行われるようになりました。

今回、東海地方で最年少の伝統工芸士(経済産業省)である進誠堂4代目、伊藤晴信(いとうはるのぶ)さんを訪ねました。貴重な伝統工芸である鈴鹿墨を受け継ぎ、新たな革新を進める取り組みをお聞きしました。

鈴鹿墨の伝統を守り、未来へ繋ぐ。

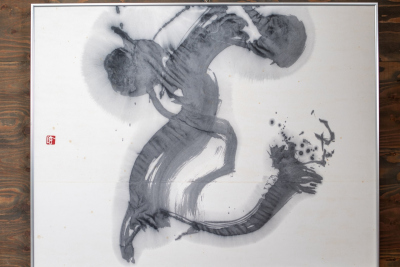

店内には制作された墨や鈴鹿墨で書かれた書や絵が展示販売されており、鈴鹿墨の特徴である墨の発色の良さや上品な深み、基線とにじみの調和などを作品を通じて見ることができます。今回、一般公開していない工房をご案内いただきました。先々代から使っているという工房の中はあらゆる物が煤(すす)で黒色です。

鈴鹿墨の生産は気温が20度以下となる冬場に行われます。墨づくりは朝3時、動物の皮や骨を煮詰めた古来の接着剤、膠(にかわ)を3時間湯煎して飴状に溶かすことから始まります。

天然の材料からなる膠は気温が高いとカビが生えたり、固まり具合が定まらないなど扱いが難しいと話す伊藤さん。

続いて墨玉を作るため、煤10に対して膠6〜8の割合で混ぜます。

最後は渾身の力を込め約10分、手でしっかり揉み込みます。

空気を抜いて膠と煤がよく混ざったら丸い棒状にして型枠に入れ、万力で20〜30分程圧力をかけ続けます。

型枠から慎重に取り出した墨は木桶に入れ、その上に灰をかけ最長3ヶ月かけて乾燥させます。さらにその後は稲藁で括り1〜3年程寝かることでやっと鈴鹿墨は完成となります。

伊藤さんは「墨で書かれた古文書など、今でも昔の書物が発見されることがありますね。このように本来の製法で作った墨は、紙さえ腐敗しなければ千年以上残るんです」。

昔ながらの製墨を守る伊藤さんですが、平成12年に世界で始めて青以外の色墨の開発にも成功。

「書道だけでなく絵画にも活用できます。墨の本場中国にもなかったものなので海外からの注文も多いですね。鈴鹿墨と同様に、深く鮮やかな発色などを愉しんで欲しいです。墨の需要は減っていますが、鈴鹿墨は建築用塗料として使われることもあるんです。伝統ある鈴鹿墨をいろんな形で後世に繋いでいきたいです」。

ホテルステイの愉しみ方

書道で、気持ちを調える。

志摩観光ホテル宿泊者限定アクティビティ「鈴鹿墨書道体験」の講師は、鈴鹿墨を使った書道家ユニット、千華万香(せんかばんこう)さん。

書家の夫婦で書道塾も営み、夫の万代学(ばんだいまなぶ)さんは筆文字や落款の制作、妻の万代香華(ばんだいこうか)さんは書で地酒のロゴ制作を始め、G7伊勢志摩サミットでは国際報道センターで揮毫を披露した実績を持つ書家です。

体験は鈴鹿墨を硯で磨るところから。「円を描くように磨ると墨汁の色が均一で滑らかになります。心が落ち着く時間と好評です」と香華さん。

学さんは「文字を書く時は思い切って。はみ出すくらいの方が、躍動感が出ますよ」。

続いて鈴鹿墨の色墨を使った表現にも挑戦。

半紙で練習していると、香華さんが手本を書いてくれました。

「筆を動かすスピードに強弱を付けるだけでも違う印象になります。文字の持つ意味を考えながら色を選んだり、筆を動かすことで書の醍醐味を味わえる体験です」。

最後に香華さんは「初心者から上級者の方まで気軽に愉しんでいただくことで鈴鹿墨の魅力も知っていただければと思います」。

深みのある上品な鈴鹿墨の艶、色墨の心躍るような発色を愉しむ、日本の伝統文化に触れる特別な体験です。

宿泊者限定アクティビティ「鈴鹿墨書道体験」

| 申込み | 要予約(宿泊予約またはフロントスタッフまで) |

|---|---|

| 開催日時 | ホテルホームページ、アクティビティカレンダーにてご案内します。 |

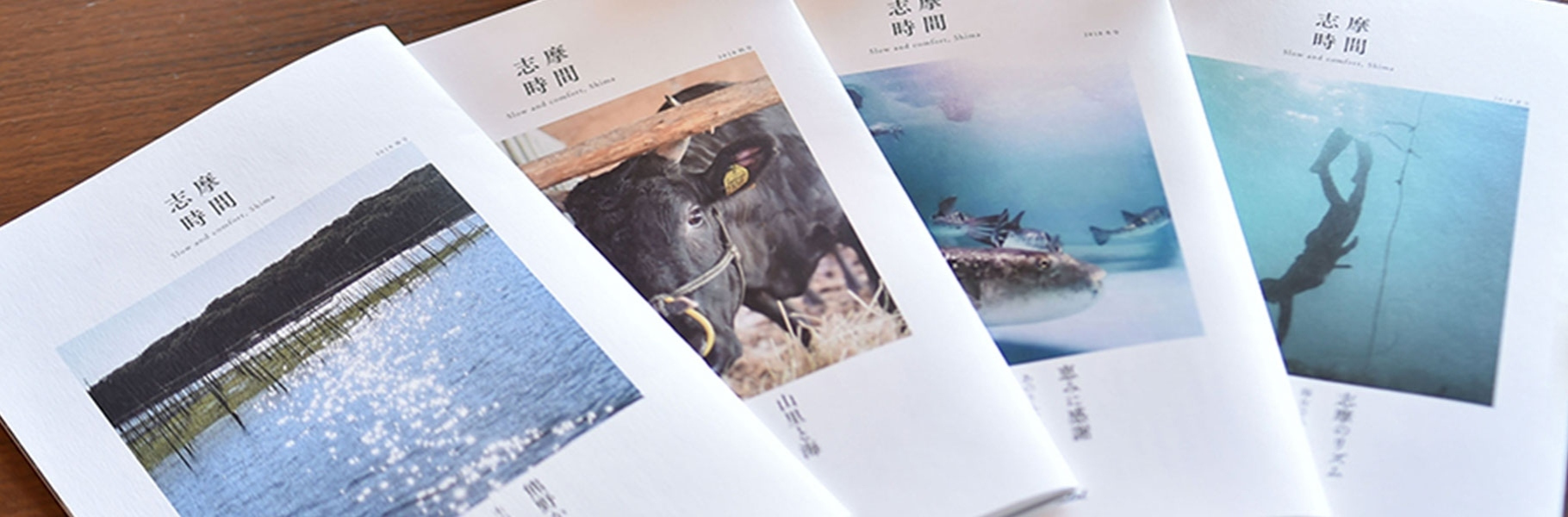

志摩観光ホテル季刊誌「志摩時間」

伊勢志摩の地は、ゆるやかな時間の流れに合わせて、表情を少しずつ変えながら、四季折々の味覚や色彩を私たちに届けてくれます。

そんな季節の移ろいとともに、志摩観光ホテル季刊誌「志摩時間」では、地元の文化や豊かな自然などを通じて、伊勢志摩の四季をご紹介しています。